提案のレベルを上げる #QiitaConference

全体的にうなずきしかない。。。

全体要約

AIで要約いただいた。

1. 背景と狙い

-

スピーカー:小西裕介氏(株式会社Kyash,エンジニア歴約7.5年)

-

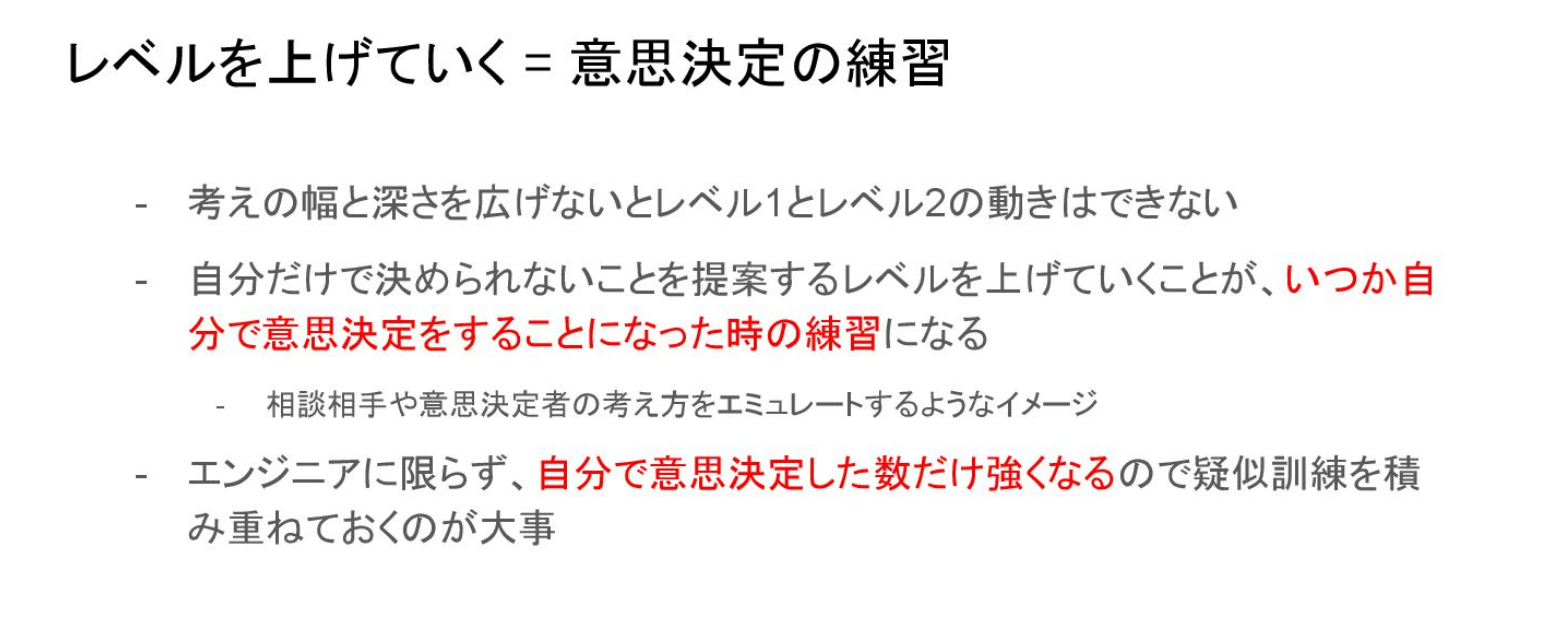

テーマは「ただ選択肢を示すだけでなく、自分自身が意思決定までリードする“提案のレベル”を上げること」によって、組織の動きを加速し、マネジメントを楽にする手法

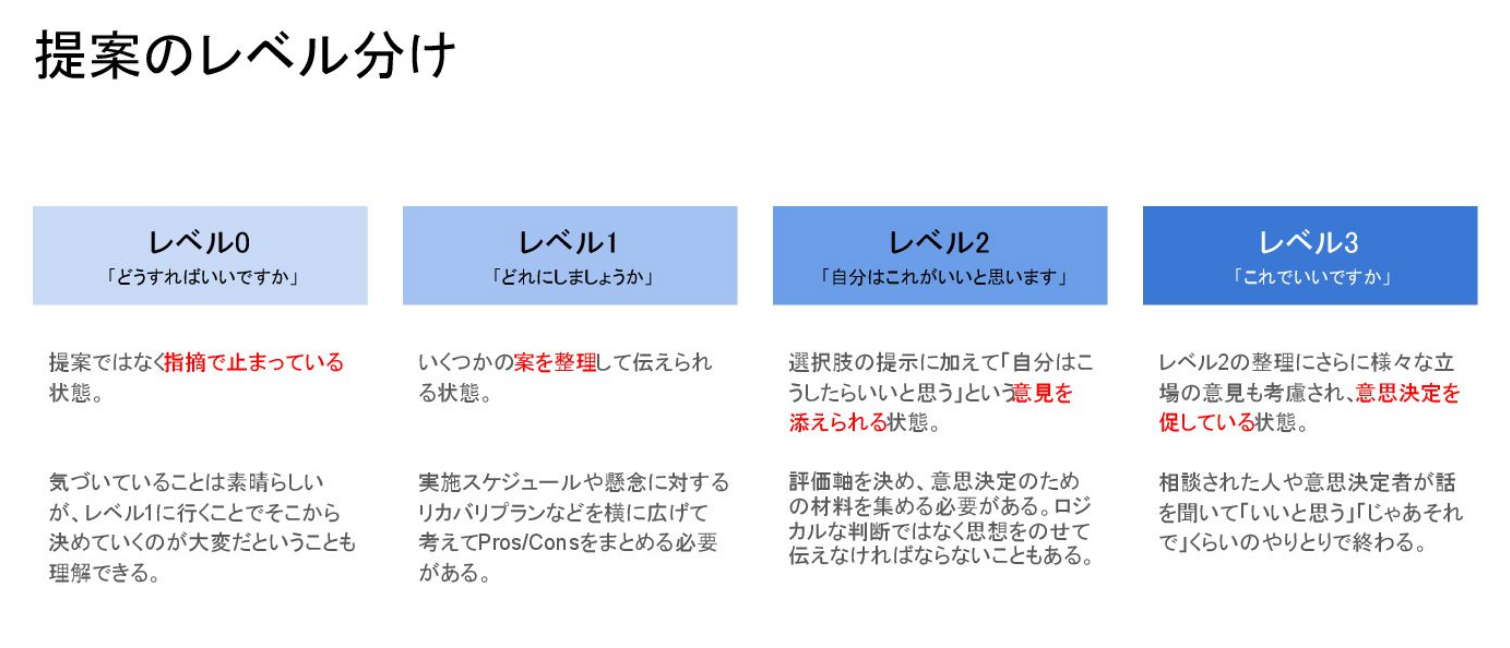

2. 提案レベルの定義

-

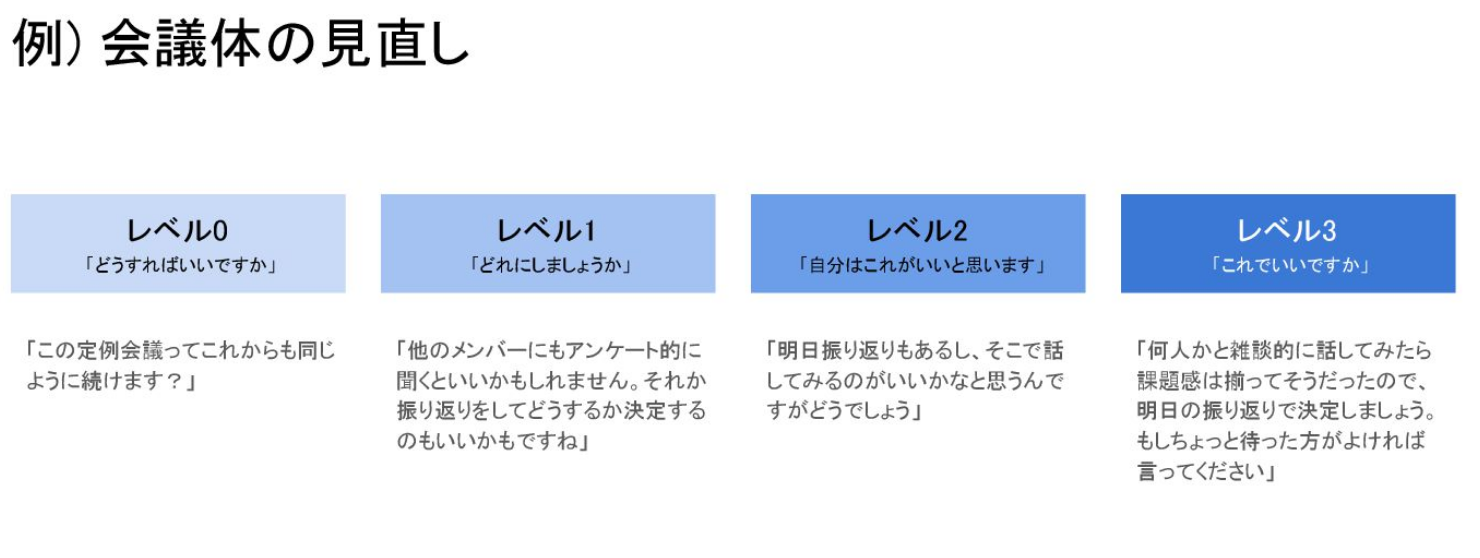

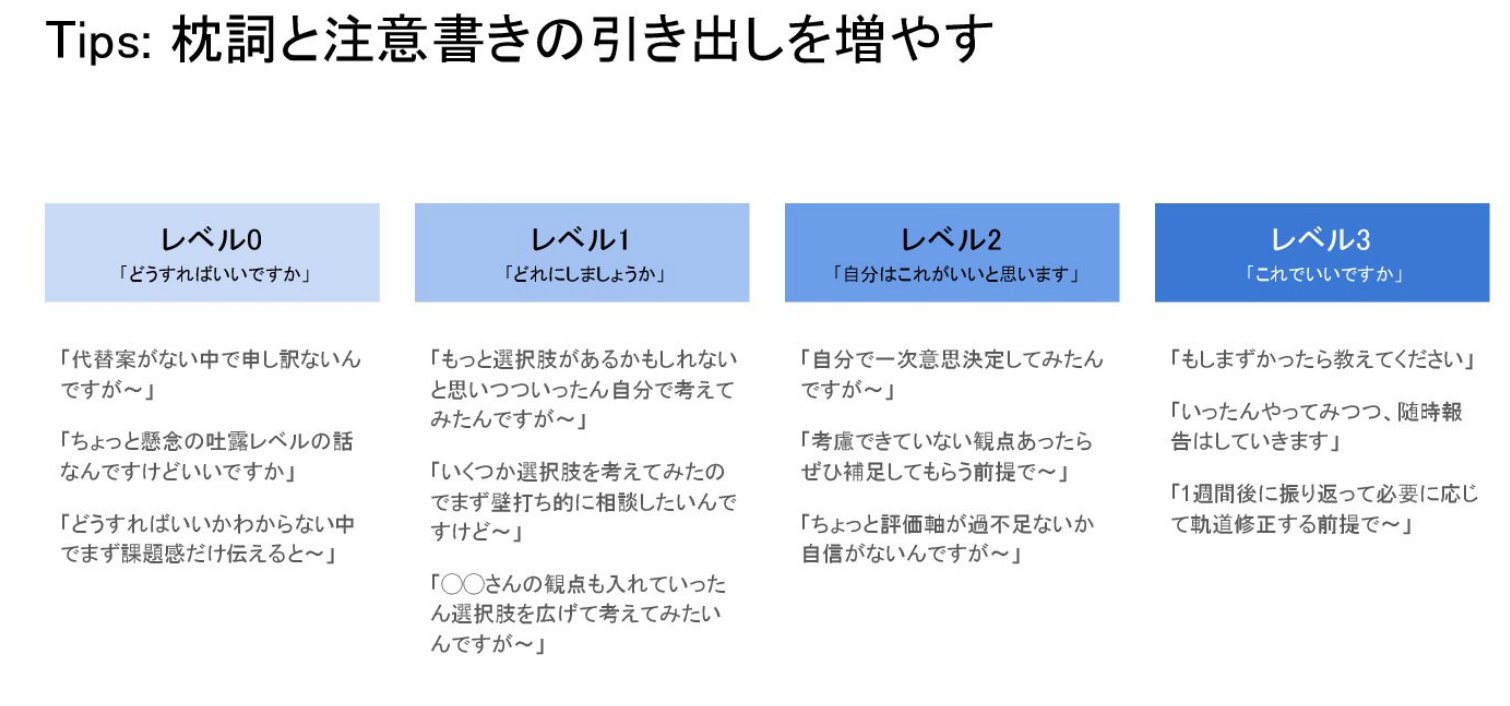

レベル0:「どうすればいいですか?」 → 問題提起止まり

-

レベル1:「どれにしましょうか?」 → 選択肢提示

-

レベル2:「私はこれがいいと思います」 → 意見+推奨

-

レベル3:「これでよろしいでしょうか?」 → 実施計画や懸念への対策も含め、承認を得る段階

3. レベルアップによる効果

-

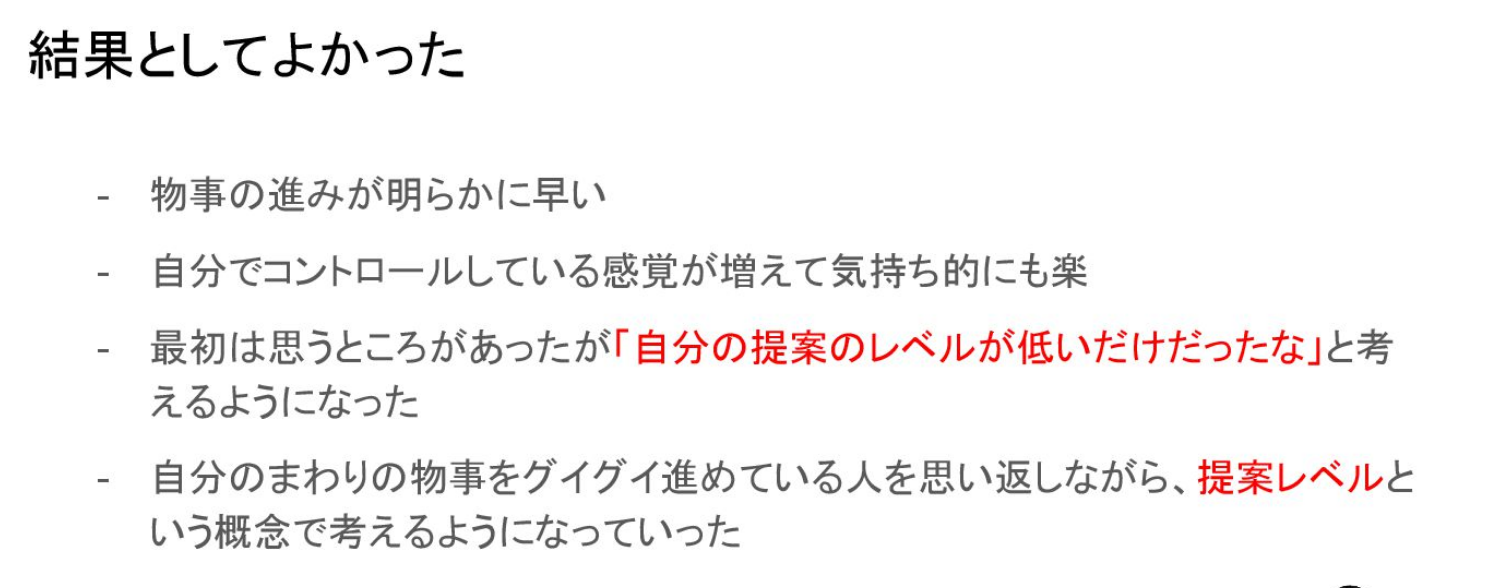

意思決定のスピードが向上:具体的な推奨案があることで議論がブレず、承認までの時間が短縮される。

-

マネージャーの負荷軽減:「選択肢を並べるだけ」でなく「方向性を示す」提案が増えることで、上長は細部を確認するだけで済む。

-

部下の自律性向上:意思決定体験を積ませることで、将来的なリーダー育成にもつながる。

4. 実践ポイント

-

評価軸を明確化:成功基準(ROI・スケジュール・品質など)を先に定める。

-

Pros/Cons+リカバリプラン:懸念事項とその対策もセットで提示し、「想定外」リスクを減らす。

-

関係者視点の取り込み:複数のステークホルダーからの意見を事前に集約・整理する。

-

意思決定までのスケジュール提示:いつまでに決めるか、次のステップも含めた道筋を示す。

5. マネージャーとして取り組むべきこと

-

チームにレベル2以上の提案を求める:まずは「私ならこうします」というスタンスを習慣化させる。

-

フィードバックの仕組み化:提案内容の良し悪しだけでなく「どのレベルまで深掘りできたか」を評価項目に組み込む。

所感とか

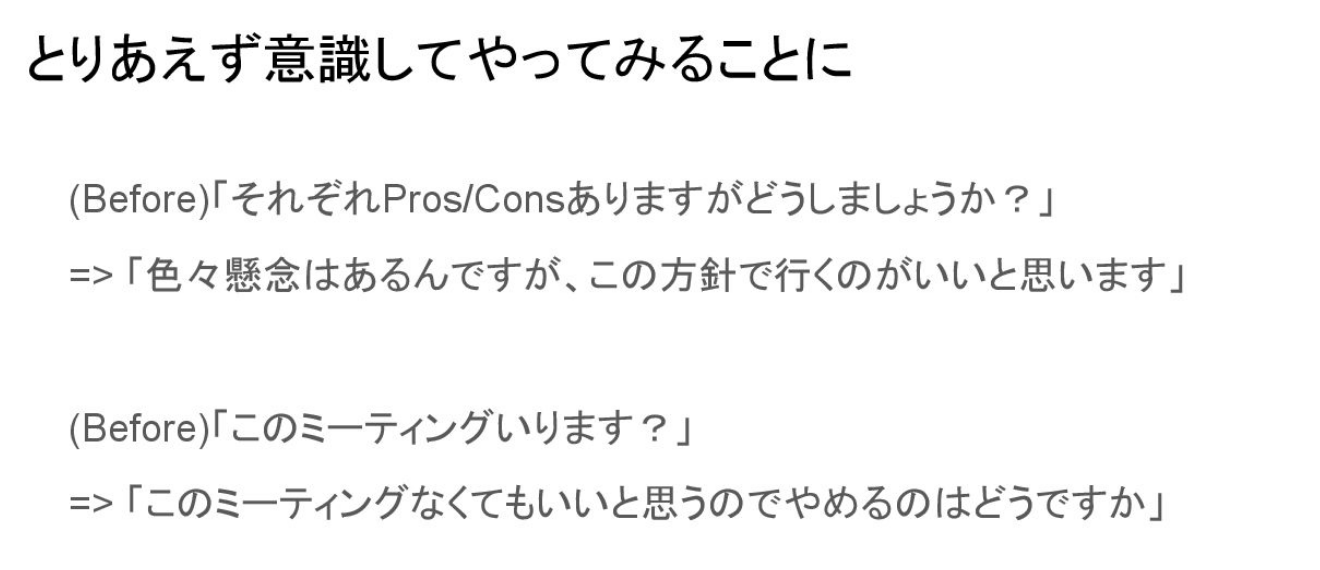

このあたりのBeforeは腐るほどよく聞く。

このあたりも実感としてある。学生時代のバイト時代から、若手時代から色々と苦い経験…

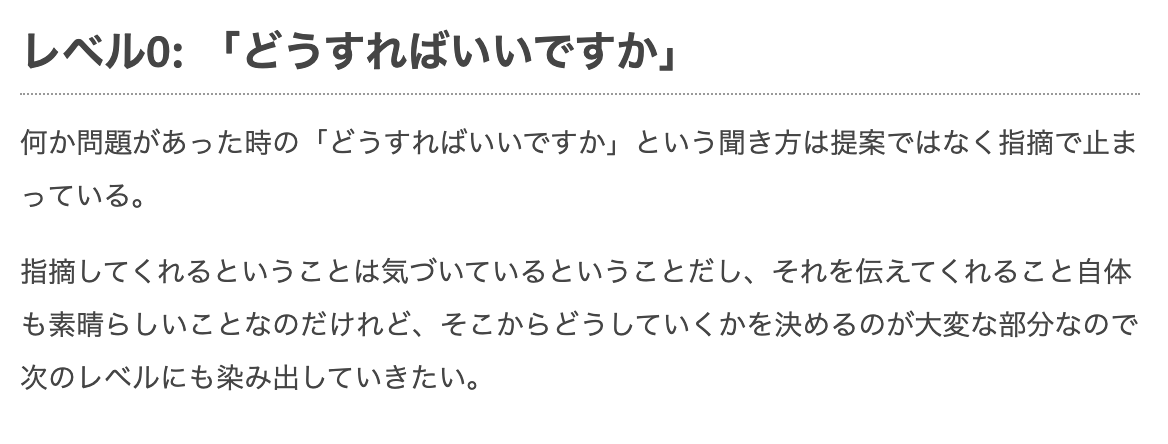

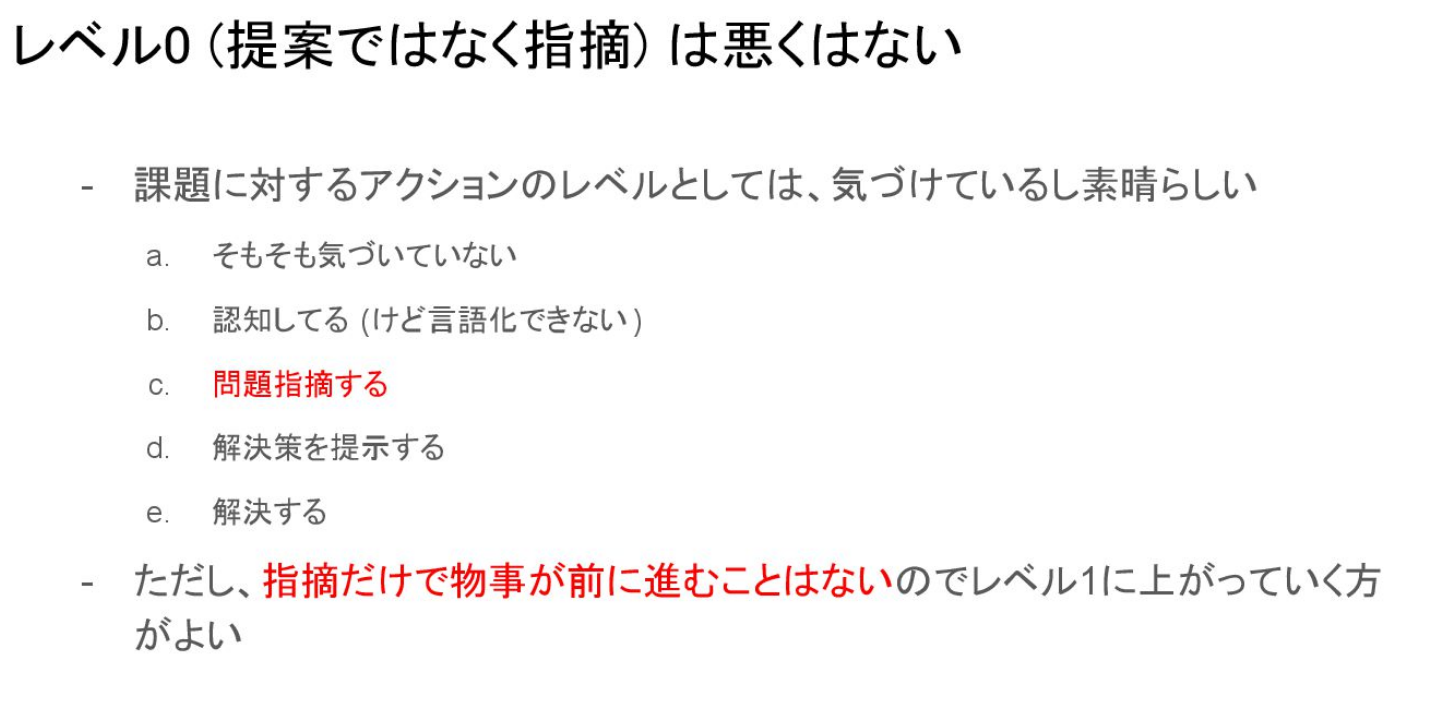

レベル0は非常によく聞くなぁ。

メンバーからの提案がみんなレベル3だと嬉しいなぁ…

レベル0。うーん。。。

具体的な対案もなしに相手の案を否定することを言う、態度に表すことを日本語では「駄々をこねる」という。駄々をこねた時間で金(給料)を貰うな。

上記のように学生時代に教わった自分は極力なくしてきたつもりのレベルだなぁ。

反論というか別の考えが浮かんだ際も相手の立場に立って実現性の有無まで反射的に考えたうえで発言するようにしてしまっているなぁ。逆に言うと、「絶対に反対じゃないと進み続ける」ようになっている…。

そこからどうしていくかを決めるのが大変な部分なので次のレベルにも染み出していきたい。

そうやねんなぁ。そこからどうしていくか決めて、正しくしていくのが仕事やねんなぁ…。

そういうことに気づいて次レベルに踏み出してくれるとありがたいですねぇ。

確かに指摘だけで物事が前に進むことも無い…。

以下は良き事例だなぁ…。

以下も納得感あります。自分で意思決定することになったときの練習に思うと、

私生活でもかなり役立つ…。自分のためにもオススメ…。

デリゲーションポーカーは知らなかった。https://developers.cyberagent.co.jp/blog/archives/13234/

しれてよかった。自社で試してみるか考えてみる…。

このあたりの枕詞は本当に重要。意識して使いたい(無意識で使ってた…)

相手に話が通じないと感じた時の対処法

全体要約(AI)

-

自責思考に切り替える

相手のせいにする前に「自分にできることは何か」を考え直し、共通の目的達成に向けた建設的な姿勢にリセットします。 -

認識のズレ箇所を見極める

目的、方針、情報量など、どこから相手との理解がずれているのかを冷静にチェックし、具体的なギャップを埋める。 -

「場」「話し手」「シナリオ」を変えてみる

・1対1 vs. 全体会議、オンライン vs. オフラインといった対話の場を変える

・自分ではなく上長や第三者から伝えてもらう

・説明の順序や切り口を相手の関心に合わせて再構成する -

日常の雑談で信頼を醸成する

事前の雑談や情報交換で説明コストを下げ、対話しやすい関係性を築いておく。 -

適切なフィードバック&根回し

どうしても相手のスタンスに問題がある場合は、直接または周囲を巻き込みつつ建設的にフィードバックし、必要に応じて組織的対応を図る。

これらを引き出しとして増やすことで、相手に「話が通じない」状況でも前に進められるようになります。

所感

”相手に話が通じないと感じた時の対処法“ほぼ相手に非があることももちろんあるが、自分が100%悪いとしたら何ができるかと考えて、自分でコントロールできることに集中するほうが楽”

わかります。そうするほうが建設的ですねぇ…

以下の記事も参考にして、自責と他責を切り替えながら考えるようにしています…自分は、

通じ合えない人は居なくならない、

そして、同意できる点が一つも全く無い人も居ない、

と考えようにしています。大分気が楽になりました。

肥大化した自尊心を助長しないように気を払いつつ、うまくナッジングできたような例があれば聞いてみたい。

斜に構えるタイプの人は変われるのか

全体要約(AI)

この記事は「斜に構える(皮肉な態度で物事に正面から向き合わない)人」が持ちがちな以下の特徴を挙げつつ、本質的に変わるのは難しいと述べています

難しい課題を避け、自分の実力以上に振る舞ってしまう

フィードバックを素直に受け取れず、他責的になる

自尊心が肥大化し、自ら設定したハードルで身動きが取れなくなる

一方で、変化の鍵は「フィードバックを受け入れ続ける姿勢」であり、与える側は相手の自尊心を損なわないよう工夫しつつナッジ(軽い後押し)する必要があると締めくくられています。

所感

“年齢で区切られるわけではないけれど、25歳くらいで悪化しているともう変われないんじゃないかと思っている。”

うーん確かにそう思う…

“フィードバックを受けて改善していきたいという気持ちはあるので、そこが肝なのかもしれない。フィードバックを受けられなくなったら終わり。”

激しく同意。

自分は「斜に構える」「真に受ける」「俯瞰する(第三者からみてどうか)」の3点を切り変えながら見ることを意識しています。

肥大化した自尊心を助長しないように気を払いつつ、うまくナッジングできたような例があれば聞いてみたい。

自分も教えてほしい…。